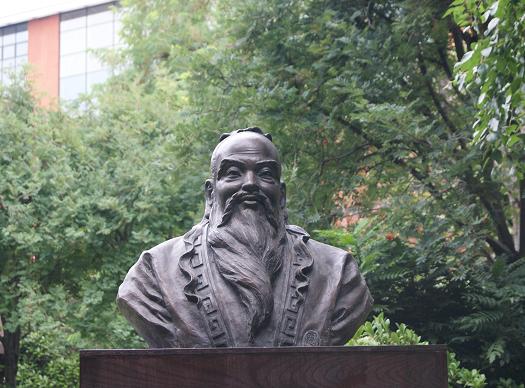

孔子的循时而教——四十而不惑

2012年10月16日

孔子的人生时教,是孔子教给我们具体而微的生命教育实践上的处理方式。因为如果生命过程中的细节问题没有能够拿捏好,想要做事成功,做成君子,经常会心有余而力不足的。孔子认为:人生自十五岁束发开始,就必须立志学习做大人的学问,到了三十岁的”而立”之年,至少应该具俻人道的修养条件----礼与信。既立之后的生命岁月,应该学习做到"内求于己而有所得"的具体言行,也就是真能行道而有所得,成为"有德"之人。如果"不得",就会产生道德人文生命死亡的悲惨后果。所以“四十而不惑”就成为人终生生命的"穷与通"的关键。到底人到了四十岁的壮年,应该不惑些什么?应该注意哪些事项?

在《庄子·外篇·至乐》中写了一个孔子和弟子的故事,里面说道:“内求于己而不得,不得则惑,人惑则死”。这句话的意思是说:人如果向内要求自己能符合人道、但却无法有所得,反复思考都搞不清楚,依然迷惑的话,结果就要遭殃啦!而人要想求其不惑,就要内求于己而有所得,这不正是孔子要教给我们的吗?

仁义都要内求于己,而在做的时候要有得于心。道德的”德”字,就是指“得到了自己对生命的领悟与实践”的意思。一个没有德的人,虽然活着但是他的生命形同死亡。为此之故,我们说人死和活着的区别,不是以他还有没有这口气来判断的,而是以他的心是不是活泼泼的、真实的来判定的;也就是这个人是不是真的无所迷惑,能够内求于己,掌握住自己。四十而不惑就成为关键。

人到四十,很多人经历了许多磨练,不管是成功者抑或是失败者,往往都会有一种懈怠或颓丧的心态。我们经常会听到一句流传已久的俗话说:“人过中年万事休”,好像人生已经过半,就这样了,也不必再指望什么了,只会往下沉沦,不会往上提升了。这实在是非常不明智的自我放弃,非常消极,只会让你的人生越发走下坡路。生命在任何时候,都可以通过个人的自觉和努力来提升,这是孔子一直强调的道理。我们就来看看,孔子所讲的四十而不惑是怎样的一个针对人生壮年的忠告。

在过去的解释中,大家一般理解“四十不惑”的意思是,孔子到了四十岁就不困惑了,但是,到底孔子不惑什么呢?我们只是空洞地知道他不惑了,可是我相信很多超过四十岁的人自问,都会感觉:为什么我到了四十还是有很多迷惑呢。甚至对自己的生命意义、方向及遭遇等,很迷惘、很彷徨、很无奈。我们下面就来讨论,不惑指的是不惑什么?以及孔子是怎么做到不惑的。

对于这个命题,一些理学家有过解释。比如朱熹就说,人到了四十岁,对于事物的当然之理都已经很清楚了,没有疑惑了。是不是一定要读很多书,知识学问做得很好的人才能知晓事理呢?其实不是,知晓事理就是通达人情。要能通达人情,跟单纯的读书多少,并没有太大的关系;跟是否在某一方面有专门的技术本领,也没有太大的关系。一个通人情的人做事,是让别人能接受的。

什么样的人做什么样的事,什么缺陷的人就犯什么样的错。我们进一步地来看,一般人到了四十岁,遇到的最大的问题、最困难的事是什么。

在《论语·阳货》里孔子说,“年四十而见恶焉,其终也已。”一个人到了年四十岁,还让别人讨厌,这样的人就无可救药了。人到四十岁其实比三十岁需要立的时候,要更战战兢兢。

一般人都只顾着怎么样才能立足于社会,可是他忘了,立足之后要不让人讨厌才能维持长久。有的人是立足了,但是因言行举止很令人讨厌,于是就招来了严重的祸患。人常常是在四十不惑的阶段没做好。到了五十岁六十岁就有了诸多后患,灾难频仍,毁了前半生的成果。

中国有一句俗话,“不怕少时苦,就怕老时苦”,不怕少时有磨难,就怕老来有灾难。而这个老来的灾难往往是因为我们四十岁的时候,不懂得不惑之道造成的。特别是在社会上已经有了地位和成就的人,如何在光环中不做错事,不让人讨厌,这恐怕是当下所谓的有钱、有地位、有名望的成功人士最值得关注的问题。很多外人看起来成功的人士,其实他们不见得都很快乐,怎么让自己最后不要有个凄惨的下场?让自己做事不会后悔?让自己在成功之后能够全身而退,不要招来大的灾难甚至是杀身之祸;这些考虑的答案都在”四十而不惑”上,是一个重要的关键。学会了三十而立,虽然不易,但不过是孔门教育中的”弟子”的阶段,能做到四十不惑,才能算是”登堂弟子”。让人不讨厌,是成德的更高一层的境界,也是很重要的一个修德的指标。

立,固然难;不惑,更难。要能做到让人家不讨厌,这是非常困难的事。让人讨厌的坏处是什么?招人怨恨,让人对你有报复之心;没有人会给你补台,只会给你拆台;甚至怨恨至深,要构织陷阱,害你身败名裂……

每个人都自认为做得很好,可是人家却不喜欢我,问题一定出在别人那里。但是这种假想和抱怨从来不会解决问题。我们应该从自身的检讨考虑,反求诸己,思考一下都被什么样的人讨厌,为什么自己会让人家讨厌。

招谁讨厌是有区别的,孔子并不是说要取悦于所有的人,更不是说要让所有人都不讨厌你。《论语?子路》里有一段话,特别说明了这个问题。“子贡问曰:‘乡人皆好之,何如?’子曰:‘未可也’。‘乡人皆恶之,何如?’子曰:‘未可也;不如乡人之善者好之,其不善者恶之。’”。子贡问孔子,说一乡的人都说这个人好,这样的人算不算是不让人家讨厌的?孔子认为,这不见得。子贡说,那么一乡的人都不喜欢这个人,是不是这个人就非常可恶?孔子也说,不见得,如果一乡的好人善人说他好,恶人不喜欢他,这样才是对的。

孔子强调的四十不见恶于人,是要让你身边的君子不讨厌你,而不是让小人不讨厌你。要想让小人不讨厌你的话,你要讨好于小人,你也必须跟他趋同。物以类聚、人以群分。同类的人才能聚合相应。人真正害怕的,是君子讨厌你。如果让君子讨厌你,那么可以肯定你的行径一定是背离正道的。

由于这个缘故,孔子认为交朋友的时候一定要小心。人不能什么朋友都交,“无友不如己者”,你的朋友应该跟你一样,都很在乎做人成功,在乎自己会不会是个君子,有一颗坚定执着的求道之心,这样的人才是应该交的朋友。如果一个人所交的朋友,本身有很大的问题,你为了让他喜欢,渐渐地也就按照他的喜好、习惯和作风行事,近墨者黑,你也会离君子越来越远。朋友是一种彼此在乎、彼此影响的关系,朋友之间会在乎对方的认可。对于一个人来说,找谁来认可你,就跟找镜子照见自己的容颜一样。镜可鉴人,前提是镜子必须是明镜,而不是一面变形的、污浊的镜子。

那么哪些人是最让君子讨厌的呢?在《论语?阳货》里,孔子就给了我们明确的回答。子贡问孔子,“老师,你是不是也有讨厌的人?”孔子说,“当然有。”我们可以从他列举的这些人中,引以为戒,不要犯这些错误。

孔子特别提到了他所讨厌的四种人。第一种,爱说别人坏话的人,他们通常幸灾乐祸,没有仁厚之心。隐恶扬善才是真正的好人,才会不让人讨厌。换句话说,大多数人对周围的人和世界都有相对一致的判断,有些人不是别人不知道他坏在哪里,但是这个坏并不需要我们故意挑出来,告诉别人,以显得自己洞察无碍或者聪明机灵。

我的德国老师Dr.AlbertCzech是我一生非常敬佩的人,他给了我很好的身教。他从来不批评人,不说别人的问题是非,只说别人的优点。如果他发现别人有一个优点,他就说一个,有两个优点他就说两个,没有优点他就不说话。之后我就渐渐习惯了他的表达方式,当他一句话都不说的时候,那是对人最大的批判和和否定,表示这个人一无可取。不批评别人的坏处,只说别人的好处。当他没有好处可说的时候,这个批判比说他的坏处更严厉、更具有客观的杀伤力。

孔子讨厌的第二种人,是居下位的人却去讪笑或去毁谤居上位的人,部下在背后毁谤或者笑话长官,儿女去奚落讽刺他的父母,瞧不起父母。因为这样的人没有敬心,对人不尊敬、不恭敬;这种人也不忠,没有诚意。没有忠敬之诚的人是让人厌恶的。这种人其实很常见。很多人以自恃己长慢待他人,比如自己读了书,但是父母所受教育有限,他便瞧不起父母,动辄指斥;还有些拿了个高学位,或者游历国外,便瞧不起长官,言语轻蔑,恨不能立刻取而代之。

孔子讨厌的第三种人,是勇敢但却无礼的人。这样的人,如果是小人,有勇无义就是强盗,如果是君子,有勇无义也就是作乱。不论是谁,只是一味勇敢,却无视礼义,行事没有分寸,没有尺度,也同样是让人讨厌的。

人本身的提升必然有欲,有欲而不能无求,有求而不能不争,争有时候是不得已,但是争的时候也需有君子之行。先礼再后兵,不是不告而夺,也不是粗鲁无礼,这就是有勇而且有义。

第四种讨厌的人,是一个果敢但却不通事理,不通情理。有的人做事果决,当机立断,但同时却很难理解别人的处境和态度,做事直接,却让人很难接受。这种人容易胡作非为,偏执狂妄,是非常让人讨厌的。