“上帝粒子”预测者获2013年诺贝尔奖物理学奖

2013年10月12日

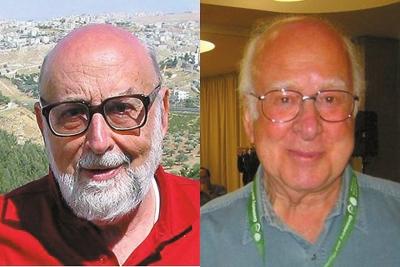

北京时间10月8日下午6点30分,2013年诺贝尔物理学奖揭晓,比利时理论物理学家弗朗索瓦·恩格勒(Franois Englert)和英国理论物理学家彼得·威尔·希格斯(Peter W. Higgs)共同获得。获奖理由是“成功预测希格斯玻色子(又称“上帝粒子”)”。

图为恩格勒和希格斯

1964年,英国物理学家彼得·希格斯(P.W.Higgs)发表了一篇学术理论文章,提出一种粒子场的存在,预言一种能吸引其他粒子进而产生质量的玻色子的存在。他认为,这种玻色子是物质的质量之源,是电子和夸克等形成质量的基础,其他粒子在这种粒子形成的场中游弋并产生惯性,进而形成质量,构筑成大千世界。这种理论中的粒子后来被别人以“希格斯”的名称命名,外号“上帝粒子”。

2012年7月4日,欧洲核子研究中心在瑞士日内瓦和澳大利亚墨尔本召开“高能物理跨洲视频会议”,宣布发现一种与“上帝粒子”“一致”的亚原子粒子时,希格斯说,“难以置信”。

“上帝粒子”将是人类认识宇宙的一面最直接的镜子:因为如果作为质量之源的它确实存在,物理学家就可能因此推测出宇宙大爆炸时的情景以及占宇宙质量96%的暗物质(包括暗能量)的情况。

“上帝粒子”是什么?

“上帝粒子”希格斯玻色子是一种特殊的基本粒子。

基本粒子是指人们认知的构成物质的最小最基本的单位。目前被广泛认可的粒子物理学“标准模型”预言了62种基本粒子存在。

标准模型是一个优美的数学模型框架,物理学家用它来描述构成物质的最小颗粒以及它们的相互作用方式。希格斯玻色子在基本粒子中的特殊地位在于所有已知的基本粒子的质量都靠它提供。

通俗地讲,真空中希格斯玻色子构成的希格斯场就像一池黏黏的蜜糖,当没有质量的基本粒子通过时,就像裹上了一层粘腻的蜜糖,在获得质量的同时降低了运动的速度。一个粒子与希格斯场相互作用越强烈,它拥有的质量就越大。光子和强相互作用中的胶子不与希格斯场发生作用,所以都没有质量。

换言之,如果没有希格斯玻色子,所有的粒子都会像光子一样以光速飞行且毫无质量,这显然不合常识。

标准模型预言的62种基本粒子中,只有希格斯玻色子尚未被实验所证实。对它的艰难探寻已历时30年,耗资超过90亿美元。

由于很多粒子的存在时间非常短,无法被观测到,物理学界一直利用最后观测到的光子等其他粒子来反推它们是由什么粒子衰变而成的。

为了发现希格斯玻色子,也为了探索宇宙起源,包括中国在内的世界多国共同资助欧洲核子研究中心兴建了大型强子对撞机(LHC)。该设备位于瑞士和法国边境地区地下100米深的隧道中,总长约27公里。LHC上主要有4套大型实验装置,其中使用液体探测器的紧凑缪子线圈(CMS)装置是专门用来寻找希格斯玻色子和宇宙暗物质的,而使用晶体(双光子道)探测器的超面环仪器(ATLAS)装置则被用来寻找额外维度和质量起源等问题,而质量起源同希格斯玻色子息息相关。

CMS发言人乔·因坎德拉在会议上演示了观测数据,并给出了根据该数据进行运算的最终结果。根据双光子事件、双Z玻色子和4轻子事件的观测结果证明,CMS已经观测到了一种新的粒子,“虽然是初步的结果,但数据很给力!”乔表示,该玻色子质量在125.3±0.6京电子伏(GeV),置信区间为5个标准差,即有99.99994%的可信度表明该粒子存在。根据此前顶夸克发现的前例,发现该粒子时,置信区间也是5个标准差,可以宣布发现了新粒子。

ATLAS主管费碧欧拉女士表示,他们的项目也发现了新的玻色子,质量为126.5GeV,置信度为5个标准差。但她表示,这只能证明ATLAS观测到了新的粒子,究竟是不是希格斯玻色子还有待确认。但是给出的数据表明,ATLAS观测的新粒子与标准模型里的希格斯玻色子相符的置信度已经达到了4.6个标准差——相当接近可以宣称为发现的5个标准差了!

两人的发言引来了在场观众经久不息的掌声。欧洲核子研究中心总监塞尔焦·贝托鲁齐表示,我们正处在一个关键节点:新粒子的发现,将使我们将来能够对实验数据进行更加详尽的解读。

希格斯玻色子理论的创始人彼得·希格斯教授也应邀出席了会议,这位83岁的英国老人兴奋得像个孩子,他向欧洲核子中心表示祝贺,他说,“很高兴我能活着看到这一天的到来”。

2012年7月2日,美国能源部下属的费米国家加速器实验室宣布,该实验室最新数据接近证明被称为“上帝粒子”的希格斯玻色子的存在。

2013年3月14日,欧洲核子研究组织(European Organisation for Nuclear Research)发布新闻稿表示,先前探测到的新粒子是希格斯玻色子。