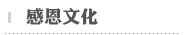

重庆铜梁七旬老人感恩社会签订捐献遗体协议

2012年5月31日

重庆铜梁县的七旬老人詹如健在敬老院生活12年了,过得很开心。然而,前后送走了70位老伙伴,他有些难过。“我这辈子没什么好回报社会的了,只有捐献遗体和眼角膜,看能不能帮上别人的忙”,昨日(5月30日),在苦苦寻找一年以后,詹老独自跑到市区,与重庆市眼库签订了自愿捐献眼角膜和遗体的协议。签字那一刻,詹老笑着说,“我的心愿,终于圆了”。

想捐遗体独自跑到市区

30日早上6点,78岁的詹如健早早出门了,听天气预报说有暴雨,担心路上冷,他提了一个红色购物袋,装上一件外套、一把伞,再次确认了一下钱包内的身份证,便匆匆坐上了由铜梁开往陈家坪的大巴车。

其实,詹老并不知道自己具体要去哪儿,但他心里想,“这次来,无论如何也要找到可以捐献眼角膜和遗体的地方”。因为这是他未了的心愿,也是他一生最后的一个心愿了。

7点过,大巴车到达陈家坪,一个小时的路程让詹老疲惫不堪,胃溃疡不时隐隐作痛,他左手捂着胃部,右手扶着把手缓缓走下了车。

“往东走,还是往西走?”站在十字路口,望着一条条陌生的道路,詹老茫然了,一时不知所措。

“我想捐献遗体,但找不到地方……”看到路边的交巡警平台,詹老三步并成两步走上前去向交巡警求助。

了解情况后,交巡警立即驱车将詹老送往重医附一院(也是重庆市眼库所在地)。

四处打听一年才动身

坐上警车,詹老忐忑的心平静了下来,时不时望望窗外,希望能快点到。

上午10时许,记者在重庆市眼库见到詹老时,他已经办理了自愿捐献遗体和眼角膜的相关手续。拿着“重庆市遗体捐献卡”,詹老看了又看,回忆起这一年找不到地方捐献的经历,他有些感慨,不过结局完美,“重庆的好人多呀,我的心愿也算是了了”。

詹老说,一年前,他在电视上看到人过世后可以捐献眼角膜,帮助失明的患者重见光明,“即使不能救人,遗体能做科学研究的素材也好”。 詹老询问过所在敬老院的老人们,可大部分老人都不知道如何捐献,还有人劝他,“你一个人无牵无挂的,何必去捐献,还是入土为安”。

詹老并没有因此放弃,他多次到平摊镇上打听,也请敬老院院长帮忙咨询,可一直没有得到回复。敬老院院长蒋生荣证实说,“因为当初忙别的事,帮詹老问捐献的事就耽误了”。

随着时间一天天过去,詹老身体不如从前,“实在等不及了,也怕等不起”。于是,他独自坐车来主城,自己寻找……

12年养老生活想感恩

父母过世早,78岁的詹老至今没有安家。18岁参加工作,帮人拉货为生,后来又挖过煤、当过保安……

詹老一生中谈过两次恋爱。第一次因为对方的爸爸嫌他穷,硬生生地拆散了他们。“后面那一次,我人还没见,对方就说我寄过去的钱花光了,不来见我了”,詹老偶尔和一起生活在敬老院的老伙计们摆一下自己的故事,都是一笑了之。

从2000年开始,詹老住进了铜梁县平摊镇敬老院。在那里,詹老是个热心人,尽力量帮助每一个人。

敬老院院长蒋生荣在电话中告诉记者,敬老院里有两位老人眼睛看不见,身体也不好,常常要到医院去看病,詹老听说后,主动送他们去医院,还忙前忙后地帮忙挂号、拿药。

“还有两个老人腿脚不方便,詹老也是主动帮他们买日用品”,蒋院长说,詹老做的饭菜好吃,“逢年过节,特别是春节,詹老都亲自下厨,给大家弄可口的家常菜”。

“12年了,我眼睁睁地看着身边的老人一个个离去,前后有70个了……”詹老哽咽着说,“人一走,火化后就剩一把灰,什么都没有了……”

“在政府办的敬老院里,我过得很好”,詹老说,他想回报社会,“人老了,也就只有这份力了……”