五十年后再相会 老兵追忆军旅生涯

2011年11月10日

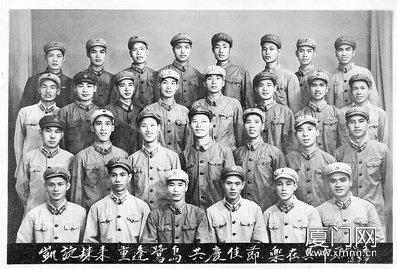

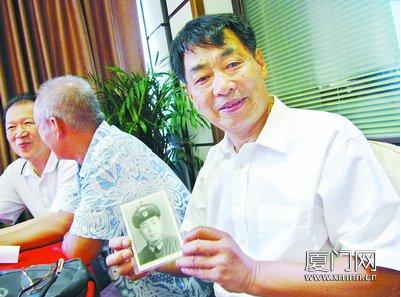

50年前,他们是一群20岁上下的热血青年,为了保家卫国的理想奔赴军营;如今,两鬓斑白的他们再度聚首,以特殊的方式纪念过往的光辉岁月。近日,120多位原28军老兵在厦门举行了聚会,他们有着共同的经历身份:都是厦门人、城市户口,且都在1961年8月份入伍。50年前的8月,当时还是“前线”的厦门首次大规模向城市人口征兵,3000多名来自市区学校、工厂的16-22岁男青年,响应祖国号召,成为解放军的光荣一员。半个世纪后的聚会上,这群平均年龄超过70岁的老兵唱着军歌,为我们讲述了当年的“新兵故事”。

新兵送行: 齐唱军歌“堵眼泪”

“那时候对我们来说,能去当兵是至高无上的荣誉,好多女生听说不招女兵,当场大哭起来。”1961年,在厦门一中读高二的林火荣,成为全班羡慕的幸运儿,“全班一共58个人,征兵时全部都报名了,一中的学生读书用功,很多同学因为视力不好被刷下来,最后只有2个人合格。”知道结果那天,他与另外一位当选的同学从征兵体检的地方出来之后,高兴地一路狂奔进中山公园。站在中山公园里的假山上,两个小伙子像孩子一样大声呼喊:“我要当兵啦!”

1961年8月10日晚,让很多人一夜无眠,在中山公园原灯光篮球场,林火荣代表全市学生兵作了临行前的发言。翌日一大早,全市的3000多名新兵在中山公园南门集合,发军装,然后就坐上了军车。光荣的新兵们戴着大红花,一路从中山路游街开到思北然后出岛,沿街站满了送行的群众。“很多父母在人群中都哭了,我们前一天就互相说好,一定不能哭,又怕忍不住,大家就齐唱军歌。”

亲临“火线”: 炮弹就在身边炸开

王天平、何明豹、江约瑟,50年前同一天入伍,还分到了同一个炮兵连,而且还是相邻的班。其中,王天平和何明豹还是同一天退伍的,他们都属于“超期服役”,1966年才离开部队。三个老战友一碰面,说起了当年王天平的“八卦”。据说,有一次他夜班站岗,换岗时不小心,手里的半自动手枪走火。“营区突然传来一声枪响,所有人都醒了,还以为打仗了。”

亲历过“援越抗美”的洪赐川特别让战友们羡慕。“那是1967年5月,我被调到高炮师参加汽车集训,以汽车兵的身份去的越南战场,专门为炮兵运送武器弹药。”洪赐川说,在越南的每一天几乎都在炮弹的爆炸声中度过,一次,在越南的7号公路上,他碰上了美国的飞机,“炸弹一个个丢下来,我可以说是死里逃生。”洪赐川说,当时所有人有一种“置生死于度外”的大义凛然,现在,这段往事也成了他最珍视的回忆。

半个世纪过去了,青年成了老人,依然难忘当年的情怀。

野外训练:半夜被扔在荒郊野外

从小住在曾厝垵“前线”,蔡朝训说自己是“听着炮声长大的”。1961年,20岁的他如愿成了一名炮兵,常年驻扎在莆田山区。新兵入营,让他印象最深的是一次拉练,“半夜里,大伙突然被叫到军车上,拉着就往山里跑。到了荒郊野外,隔一段距离就放下一个人,每人就发一个指北针和一张地图,要求天亮前自己找路走回营房。”蔡朝训说,当时天很黑,进山的路线完全看不到,只知道大约走了七八公里。那天正好下过雨,田里和山上都是水。”蔡朝训回忆说,第二天所有人精疲力竭走回营房,身上全是湿漉漉的。

感恩班长:“每顿剩下半碗饭给我们”

今年67岁的曾国荣,在部队就待了26年。1961年夏天,曾国荣分到了让很多人羡慕的机枪连,一进部队面对的就是180斤重的戈留诺夫重型机枪,“真是大家伙,行军时拆开要3个人才能背得动。”

从一个没有摸过真枪实弹的小青年,到“十发十中”的五好战士,曾国荣只花了3个月的时间,期间的付出可想而知。“我们用的重机枪一个弹夹有250发,噪声大,一次训练下来2天都在耳鸣。”战备时期,当兵的艰苦还体现在高密度的行军演习上,“一个礼拜就有一次30华里的大行军,要从莆田走到惠安再走回来;每个月还有一次100华里的训练,非常考验人。”

超常的体力消耗,加上又都是20岁上下的小伙,填饱肚子的问题也成了新兵的“大问题”。“按分配一天给一斤半的粮,算下来一顿才半斤,经常半夜就饿醒了。”曾国荣一直记得当年带他的老班长何良才,“惠安人,比我大四五岁,看我们新兵吃不饱,故意每次吃饭都不装满,省下半碗来给我们。”(厦门网)