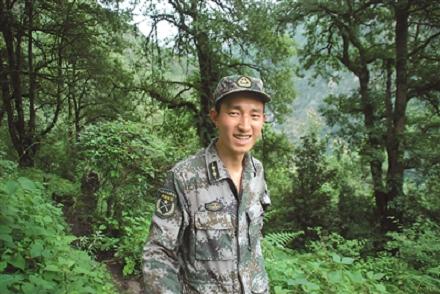

某边防团八连原指导员王毅:把青春献给雪域边关

2014年05月16日

2014年5月5日,当采访组一行还在山南军分区某边防团八连采访王毅的事迹时,噩耗传来,王毅走了。

一瞬间,记者和八连战士的心头不禁一颤。在我们看来,采访还没有结束,故事却戛然而止;在八连战士的心里,这是他们所不能接受的,因为他们坚信,指导员会笑着归来……

群山哽咽,云雾掬泪。这一次,29岁的王毅再也回不来了。

听从祖国号召——青春才能够脱离平淡

对西藏边防的苦,王毅早就了解。

上中学时,乡邻李树斌每次从西藏回来探亲,王毅总能听到艰苦的戍边故事:过蚂蝗山、闯无人区、遇泥石流……前辈的讲述,燃起了他心中的从军梦想:到西藏去!

2003年,他如愿考入国防科技大学。2007年,王毅放弃了分配到老家的机会,来到西藏边防。

在新干部集训考核中,他因表现突出而被机关选中,准备将他留在团部直属队培养。

然而王毅却拒绝了,“青春与国家利益相连,才不至于平淡”、“站在最前线,就能最直接地维护国家利益”,就这样,他来到了最偏远的边防八连。

但,通往八连的路并不好走。

曾有人计算过,一箱60元钱的牛奶背上山就能卖到160元,面对如此丰厚的利润,却没几个生意人愿意冒险。这里地质灾害频发,往往一道泥石流下来盘山公路就会被截成几十段。联通外界的便道陡峭如削,连队的一针一线都得靠官兵们肩驮背扛。

60斤重的清油桶最难背,王毅就专拣油桶背。桶在背上翻来滚去,半小时下来后背已经磨出了串串血泡。一次雨后攀越泥石流冲沟,他脚下一滑,连人带桶就滚下了山崖。幸好他及时把绑在背上的油桶解开,才得以脱险。身旁的战士惊魂未定,而他却懊恼得咬牙跺脚:“这一桶油要够大家吃好多天啊!”

从早晨8点到下午2点,有时到晚上7点,才能把物资背到连队。“为了大家的安全,指导员每次都走在最后一个归队。”战士李径说。

八连官兵做过统计:在王毅担任指导员两年间,亲自带队下山背运主副食及冬囤物资52次,共计超过40吨,累计行程上千公里。

由于没电,他自己还花钱买了一台发电机。战士姚言覃清楚地记得,那是2011年12月份的一天,当时大雪纷飞,最深积雪达一米多,他自己亲自和战士下山把这台发电机抬到山上,60多公里的路程,从中午一直抬到晚上11点。

2011年盛夏的一天,一场肆虐的泥石流把八连的岗亭冲得无影无踪。没有岗亭,哨兵就要忍受日晒雨淋,打报告请求上级配发,进出山制作至少得个把月。“营区不可一日无岗亭,不如我们自己动手做。”说干就干,午饭后他便带领大家制作起来。

在简单地绘制出结构图后,大家就忙开了。找木棒、找铁皮、找钉子……官兵们各司其职,一会儿功夫,岗亭的雏形便展现出来。正当大家干得热火朝天的时候,战士文云提出了异议:“岗亭的窗开得太大,雨雪天气哨兵恐怕抵不住”他即刻想出办法,“干脆给它加一块‘玻璃’。”他便从生产班找来一张塑料薄膜贴上,一块像模像样的“玻璃”诞生了。

岗亭做好了,大家提议取个名字,官兵们便七嘴八舌地讨论起来,“戍边亭”、“雪域亭”……“我们八连一年只有雨雪两季,不如就叫它‘雨雪亭’吧!”他刚说出口,大家便纷纷举手表示赞同。此后,每次工作组到八连检查,看见“雨雪亭”都忍不住要夸奖几句。而不等不靠、主动作为的精神从此就在八连扎下了根。

山外的蔬菜辗转背进大山,已经烂掉一大半。后勤生产,在连队呆了十几年的老士官告诉他连队土质不行,种不出蔬菜,可他就是不信这个邪,为了让官兵能多吃上几口新鲜蔬菜,他决心彻底改变八连种不好菜的历史。为此,他住进生产班,潜心研究盐碱土壤的改良方法,摸索阴冷环境下的种植技术。半年下来,他瘦了一圈,而绿色却在雪山温室里增了肥。

护祖国领土——奋斗的青春格外精彩

“比起要走6天5夜的兄弟单位,我们连的巡逻路还算轻松”。王毅所说的这条轻松的巡逻路,是原始森林里官兵们留下的一串串足印。老百姓可以望而却步,但他却带领官兵在这里日复一日地巡逻。他和战友们知道,脚下就是咱们的领土主权。

2010年7月的一天,按照巡逻预定计划,他带领巡逻小分队前往山口执行巡逻任务。距巡逻点还有1.5公里时,官兵们突然停了下来,由于前几日连续的暴雨让原本平静的小溪变成湍急的河流。

如果绕道而行,绕道官兵要翻过一座海拔5000米的大山,巡逻到位时间必然会被推迟。他上前探了一下水势,思索片刻后说到:“前方宽阔地带,水流相对缓慢,我们从那里蹚过去。”话毕,他便带领大家来到水面宽阔处,自己走在最前面,与官兵们手拉着手组成一道人墙小心翼翼地下河,一步步往对岸挪。

在最深处,河水已经没过官兵们的膝盖。战士伍华因为个头较小被安排在队伍中间位置,随着队伍前进,伍华一个趔趄栽进水里,他拼命地挣扎,挣脱了战友的手,身体像秤砣一样往下面沉。千钧一发之际,他大喊:“抓住他!”,只见班长徐兴记一把拉住了他的衣领,让他透出水面。在大家的共同努力下,伍华涉险过了河。

到达对岸,他一面为惊魂未定的伍华拧水,一面对他和徐班长说:“你们就留在原地,恢复好体力等我们回来。”不料,伍华却立即拒绝了他的好意,“指导员,我能坚持,我不想拖连队的后腿。”就这样,伍华坚持走完了巡逻路。

2011年2月6日,一场大雪将哨所捂了个严实,哨所断电缺粮。漫天风雪像发了疯一样,似乎要一口吞下绝壁哨所。“看来不能再等下去了。”他长吸一口气,喃喃自语。

但是走出哨所,踏进雪地的第一步,身高将近一米八的他就只剩半截身子露在外面,双手自然趴向雪面,“冲”不得不改成“爬”, 苦练的低姿匍匐迅速派上用场。“跟着我来,小心雪窟窿。”他对这条羊肠小道再熟悉不过,哪里是灌木丛,哪里有乱石堆,他都记得清清楚楚,可他却丝毫不敢大意,双手插进雪里探路,用身体“杀”出一条雪路。

爬过深雪潭,他起身时秋衣裤润湿大片,通红的手腕被荆棘、石刃戳出好几个洞,伤口的血早已被冻凝。茫雪原,身后的雪痕不一会儿就被风雪再一次覆盖。绝壁哨楼不知不觉被甩在身后消失不见。他环顾四周,到处都是白茫茫的一片。但他并没有乱了阵脚,掏出随身携带的背包绳,一头牢牢系在自己腰间,一头给了个头较矮的士官徐兴记。

“指导员救我!”他只觉腰间一紧,扭头一看,士官徐兴记已不见踪影。“不要乱动,抓紧背包绳!”他熟练就地卧倒,往胳膊上挽绳子,在奋战近半个小时后,把小徐一点点拉出雪窟窿,双手被勒得青一块紫一块。历经6小时“奋战”,他带领大家终于挨到连队。

2012年初,连续几天的大雪将边防八连驻地捂得严严实实。2月17日大约凌晨4点,大雪骤歇,他披上大衣,拿上手电筒就要出门。睡眼惺忪的文书陈成脸上挂满疑惑,“指导员,你这是要去哪里?”“刚才我隐隐约约听见外面有狗叫声,我想去前哨排看看。”他低声应道。

“可路上积雪那么深,你怎么上去啊?我看还是别去了,等天亮了再说吧!”小陈试图制止他。“再深的雪也得去,我们所处的位置特殊,边防无小事,容不得半点马虎。”说完,他推开门往外走,突然,一阵狂风卷着雪渣儿又把他刮了回去。“指导员,还是我陪你上去吧!”陈成一骨碌起床,和他一起顶着风向前哨排走去。

前哨排距离连部大约800米,俩人走在没膝深的积雪里格外吃力。走了不到200米,他干脆趴下身子在雪地上爬了起来,陈成也模仿着卧雪前进,俩人并行相互帮助。大约1个小时后,俩人成功到达前哨排,见代理排长陈文海在哨楼附近巡视,仔细询问没有异常情况后,他和陈成又沿路折回。回到宿舍,两人早已成了雪人,手脚早就冻僵了,脸颊也冻得通红。

巡逻路上,他和战友们同甘共苦。为了御寒除湿,历来大家都喜欢在做菜时猛加辛辣的火锅作料。炊事班长知道王毅肠胃不好后,就在巡逻炒菜时减了辣椒。不想却被叫到了一旁,“指导员一人倒下了还有人能顶,要是全连官兵都倒下了,你说这巡逻路谁来走?”

王毅还有个习惯,去连队后山上的观察哨,宁可挨饿也不吃饭。一次他带队为哨所铺设光缆,预计午饭前结束,却因暴雨突袭拖到了下午4点。所有人又累又饿,哨长要为大伙儿做饭充饥,却被他制止,大家一肚子怨气。返回路上,他给官兵们算了一笔账:30多个人吃一顿,要消耗3个人的哨所10多天口粮。就算出动一个班为他们补上这些消耗,往返就是一天,这是不是又影响了边防勤务的正常开展?

植根绿色军营——生命永远不会殒落

说起他,八连官兵总会提到他的倔脾气。

他的“倔”,说话做事钉是钉、铆是铆。战士张荣超说:“虽说一板一眼的行事风格有时让人感到有点‘一根筋’,但习惯之后,还真觉得透着几分率真与可爱。”

记得一次给哨所背送补给,他背起一大桶清油就往山上走,途经一处陡坡时脚底一滑,摔了个人仰马翻,大家见状赶忙上去扶起他并劝说卸下油桶交给他们,可他却坚持自己背,还找来一根木棍充当第三条腿,就这样他凭借木棍一瘸一拐地走到了哨所。

2011年11月,团组织5公里体能考核,规定要一人不漏,不巧的是,那两天他正感冒着,由于体力上有点不支,跑完几圈后速度稍稍慢了下来。其实在开跑前,连长江白次仁还在劝他:“你身体不舒服,今天就先当考官吧!”可他却不干。他乐观地说:“没事,我自己的身体我心里有数。刚好跑一跑出出汗,兴许感冒还能好得快些呢,再说和大家一起跑,也能给同志们打打气呀!”虽说是带病参考,但他还是坚持跑完了全程并顺利达标。

在连队任职两年后,王毅调任山南军分区政治部宣保科干事,但他舍不得边防一线。组织上也承诺,会考虑让他重新回到边防单位任职。

可病魔却向他无情袭来了。一天深夜,他像往常一样加班后回宿舍,却怎么也爬不上楼梯,全身乏力,昏倒在地……脑部积水、丘脑肿瘤,检查报告一出来,犹如晴天霹雳。

到成都军区总医院治疗刚办完入院手续,却突然想起还有两项工作没有移交,他便四下跑着找电话。护士发现后,厉声呵斥:“不要命了!”

因患脑胶质瘤,无法开刀做手术,医院决定放疗。先后三次放疗,让他痛苦不堪。“照你现在的身体状况,怕是不能回西藏了”,医生的话犹如一记闷雷,击得极少流泪的他泪雨滂沱。

卧床3天,粒米未进。第4天他突然嚷着要吃饭。3大碗干饭下肚后,他抹抹嘴角说:“人,早晚都得死,就看他心里装着啥去死:满心恐惧死去,是懦夫;胸怀天下,生命之树才能常青!”

今年年初,第六次走出重症监护室的王毅给部队打来电话,“战友们放心,我有信心再回高原!”女友杨柳含泪骂他犯傻,他只是笑了笑。

躺在病床上的他,仍没有停下脚步,因为他坚信:自己还会回到曾经战斗过的地方——雪域边防。

书桌上的一本工作笔记,他翻了又翻,空白处满是他离开高原这一年多的心得标注。病魔正严重侵蚀他的身体,站久了头部剧烈疼痛,坐久了站不起,右耳失聪,甚至连眼睛也看不清……可是,只要头脑一清醒,他就坚持口述,让家人帮着整理戍防笔记。

最让他放心不下的还是八连官兵,隔三差五打电话了解情况成为他生活的一部分。新指导员对边防情况不熟,他便鼓励他从作战沙盘学起、从每次巡逻学起,“不要怕当小学生”;蔬菜快换季了,他又提醒官兵得把土壤背出来晒一晒,“不然在大棚里捂久了,再种要长根瘤菌”……当得知备考军校的战士李勇数学一直上不去,他便带上水壶和面包,拖着虚弱的身体泡了一整天的书店。翻阅完所有高考复习资料,反复比较后精选出2本“最适合李勇基础的参考书”,在第一时间用特快寄向雪域边关。

病情很不稳定,“说不清哪天脑子就不好使了”,他便着手戍边经验的整理和总结。由于脑部的肿瘤压迫到运动神经,他的双手颤颤巍巍,写字歪歪扭扭,每写一字都要作出很大的努力。后来常发癫痫,意识也开始变得模糊。可越是这样,王毅越不放弃,只要能站起来,他就勉强来到桌前整理笔记。在写到怎么面对突发泥石流时,因用脑过度,一度昏倒案前……就这样,断断续续一年下来,《戍守边防100个应知道》终于有了雏形。

在他和全连官兵的共同努力下,八连相继捧回“边防执勤先进单位”、“基层全面建设先进单位”等奖牌,并荣立集体三等功……(来源:西藏日报)