工艺美术大师杨似玉:风雨桥上"写"风雨人生

2012年11月18日

人物档案

杨似玉(男)

年龄:55岁

传承项目:侗族木构建筑营造技艺

传承困惑:学徒学艺不精

他是一个传统的木匠——只读过一年小学,认字不多,算术不精;不会画设计图,也看不懂图纸,而他却能用一根根木头拼接,将一座座风雨桥和鼓楼拔地建起。凭着精湛的木工技艺,小到木桶、木甑子等生活用品,大到木楼、戏台等建筑成品,都留下了他的木工印迹,这些不仅令他享誉当地,还成为了广西的一个“文化符号”,他多次带着他的风雨桥和鼓楼模型去各地参展,展示侗族建筑文化。

他就是三江侗族自治县的杨似玉,是广西仅有的两位“中国工艺美术大师”之一,2007年又被文化部以“侗族木构建筑营造技艺”确定为第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,是广西首位获得此殊荣的“非遗”大师,且年纪最轻。

近日,记者前往三江,跟随杨似玉的脚步一起走近他建造的鼓楼和风雨桥,听他讲述与“木头”打交道的“陈年旧事”。

从斧头劈木开始学

今年55岁的杨似玉,其实已经跟“木头”打了40多年交道。他说,自从2007年当上“非遗大师”之后,他感觉自己的生活并没有发生什么变化,依然是不停地带徒弟、不停地四处奔波承接工程来谋生。“虽然我是大师,但因为没文凭,任凭手艺再好,总也比不过那些有资质的建筑师,吃亏啊。”杨似玉说,但无论遭遇怎样的挫折,都无法削减他对这门手艺钟爱的热度。

三江以风雨桥和鼓楼而闻名。而三江的程阳风雨桥为全国重点文物保护单位,于1924年建成,又名永济桥、盘龙桥,整座桥不用一钉一铆,大小条木斜穿直套,皆以榫衔接,因而跻身世界四大名桥(另外三桥为我国的赵州桥、泸定桥和罗马尼亚的诺娃沃钢梁桥)。杨似玉家就在离程阳风雨桥边不远处的一座两层木楼上。出生在一个“工匠世家”的杨似玉,从小受着“木”的熏陶而长大。

杨似玉还记得,自己十二三岁就开始跟随父亲学做木工。最开始是学用斧头来劈木材,要么不懂握斧头的手势,要么不懂顺着木材的纹理劈,所以他没少挨父亲骂。当他花了一个多月学会了使用斧头,又尝试着学做成型的木器,首先做的是木板鞋,做好了穿在自己脚上,喜滋滋的,小有成就感。然后给全家人每人都做了一双,得到夸奖的同时也增加了自信心。接着,他开始学做木桶、织布机、纺纱机等复杂的木器。至今,家里仍在使用的一个木桶就是他当年学徒时所做,用了40多年,依然耐用美观,堪称家里的一件“老古董”。

杨似玉介绍说,在他们当地,侗族女出嫁有个民间习俗,女方家要备3个木桶给女儿做嫁妆(用以装衣服和染布),如果女儿较多的人家,那就得准备数量较多的木桶,所以,他年轻时有大部分时间就是花在了被各家各户请去做木桶上了。“基本功打得牢靠,才为我之后建造风雨桥、鼓楼等做了扎实的准备。”杨似玉说,现在不少熟人也还找他做些木制的生活用品,只要他有空,都会帮忙。

收获多付出也多

当地人说,杨似玉能成名,固然是因为他手艺出众,但也是政府给了他这样一个机会。对此,杨似玉也心存感激。他说,要知道,侗族人家家户户都是木楼,所以每户的男子一般都会建房,都会木工。“十里八乡的木匠能人很多,自然有不少人对我不服气。”杨似玉心里明白这一点,所以一直没有停止努力,不断造出新的建筑成品,以证明自己的技艺。

这些年,杨似玉走南闯北,收获了成就,但背后也付出了很多。

上个世纪80年代末90年代初,杨似玉受自治区博物馆邀请,与父亲一起去到南宁,为文物苑修建风雨桥等木质建筑。1991年,他带着自己制作的风雨桥模型,代表广西去到北京民族文化宫进行亚运会的一个文化展览。1992年,在一次做木活中,他的一个手指不小心被电锯刨去了指尖,至今他的断指痕迹依然可见。1994年,他又带着自己制作的风雨桥模型,代表广西前去北京参加文化成就展览,这次受到了中央领导的亲切接见。1997年,香港回归前夕,自治区政府决定以程阳风雨桥为模型制作“同心桥”作为贺礼送给香港特区政府,选定了几个工匠分别制作,最终杨似玉的作品胜出。当“同心桥”打包后被装上卡车运往香港,他一路护送至深圳海关。

2012年,杨似玉又代表三江,跟随柳州市政府和柳州博物馆前往韩国首尔参展,这次带去了他制作的一件长2米、宽50厘米的风雨桥模型,引来很多韩国人驻足观赏,都啧啧称叹其精巧的手工技艺。

风雨桥鼓楼为代表作

此次三江行,记者见到了横跨浔江河上的三江风雨桥,也登上了三江鼓楼,这两件堪称三江建筑艺术的精品都是由杨似玉带领工人承建,集侗族特色木构建筑技艺精华于一体。

三江风雨桥全桥长368米,宽16米,最高处为18米,有7个桥亭,其长度和规模均为世界之最,堪称世界第一风雨桥。与不远之处的三江鼓楼遥相呼应,成为三江的标志和名片。

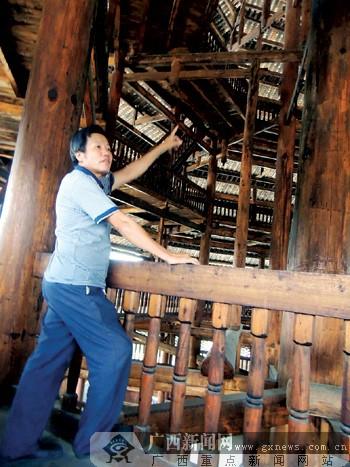

尤其是三江鼓楼,堪称侗族村寨的标志和灵魂。它属木质结构,以榫穿合,整座建筑不用一枚铁钉,几层至几十层不等,以单数居多,呈四面、六面或八面形,最高者达几十米。形似宝塔,巍峨壮观,飞阁重檐,结构严谨,被誉为“世界第一鼓楼”。置身于鼓楼,杨似玉用双手环抱的方式去丈量鼓楼最中央的一根木头,因木头太粗,一个人根本无法环绕,需两个成人一起接力环绕才能量完其周长。“我记不清到底用了多少根木头,只记得我们用了半年时间完工,为此我累得掉了十几斤肉。” 杨似乎说,建造这座鼓楼时,他依然没有画图纸,只是将木材用料全部备齐,梁、枋、柱的尺寸全凭心算,斜穿直套,纵横交错,一丝不差。木材运到,他就站在搭建好的框架上,指挥工人这根放这,那根安那,一座鼓楼就这样顺势而起。

像这样的风雨桥、鼓楼、凉亭、戏台等木制建筑,杨似玉清楚地记得,他至今大概做了350多座。

学徒多但学艺不精

现在,除了“非遗大师”、“美术工艺大师”等身份外,杨似玉还自己成立建筑工程公司,做起了“老板”,除了接一些传统的木活,也朝室内装修方向发展。“无论怎样尝试改变,好像我的风格给城市人的感觉还是乡土气息较浓重。”这是杨似玉总结自己所遭遇的事业瓶颈。

所以,如今杨似玉的事业重心依然在三江的十里八乡,偶尔也会拓展到相邻的湖南、贵州等地。他说,自己收了100多个徒弟,最年轻的一个徒弟才16岁。“我给学徒开工资,希望他们在给我做工的过程中,学到我传授的木工技艺,但是即便这样,很多徒弟还是无法安下心来学习,做了一段时间就跑路,要么嫌工资低,要么就是吃不了苦头。”杨似玉很焦急,害怕这门手艺会在他手里失传。

杨似玉深知自己吃了没文化、没文凭的亏,所以他在儿子小时候就告诫他们一定要读好书,学好建筑理论知识。现在,他的两个儿子也开始跟他学木工,他只盼望着儿子们能吃得苦,既掌握手艺,也完善理论知识,在日后能有所成就。(南国早报)